Goethetak!

(Mäandraas Nachlied

oder

post-Maulfall

vom Stürzchen aufs Frätzchen

und das Kennerfleisch der Literatur

so kopflos)

TRANSIT vol. 14, no. 1

Dagmara Kraus

1 „Gołe zwierzę“

Wir versprühten gerade kubikliterweise Kerosin hinter Marseille, das am Morgen als funkelnder Nieselregen über der bleiartigen Fischsuppe unter uns niederging, da kamen mir, mit Standpunkt im Wind, spontan drei Verse von Miron Białoszewski in den übernächtigten Sinn:

czym jesteś szpiku

gołe zwierzę

co jemu i tobie?

Ich hatte die Zeilen des Warschauer Dichters vor Jahren leicht schief übersetzt: Was bist du, Mark / nacktes Tier / was hat er mit dir?“[1] Was also ist mit euch beiden, deinem Knochenmark, Tier, und deinem Innersten, Sensiblen, deiner Seele – mit dir? Was, ich paraphrasiere, macht euch aus, was hält euch beisammen und, recht eigentlich: am Leben? Welcher Kit nur bindet so?

Ein leises Scheppern unterbrach das Gerödel der Gedanken. Die Iterationssalve riss. Im Augenwinkel sah ich, wie etwas Münzartiges von mir herabgerollt war, als ich mit ungelenker Geste meine Brille richtete. Ah – czym jesteś – ? Orbitnäher denn je, darum plötzlich in Panik, befahl ich mir in dem engen Gehäus, das ich mit dem Gedichtohrwurm betreten hatte, das Ding, das vor mir glänzte und in den Abfluss gerutscht war, herauszuholen. Ale jak? Was täte, fragte ich mich, die findige Rabenkrähe wohl an meiner Stelle, meine polnische Namensverwandte? Ich begann, sie lauthals zu beschwören: kra, kra-us, kruas, croasse, kra!kra!KRA!, und krähte stimmungsschwarz kraushäuptig in den Spiegel, bis mir ein hanebüchener Imperativ schwante: Schraube deinen Kugelschreiber auf, hole die Mine heraus – und zutsche! – Ja. Ich setzte gleich an. Über das schmale Becken gebeugt, saugte ich durch ein hohles Kulliröhrchen an einem in den Flugzeugabfluss gerollten Badge. Oj; peinlich berührt, lachte ich auf. Immerhin war es mir rasch gelungen, die den Ablauf behindernde Brosche hervorzuholen: „Deviens ce que tu es“ stand da in französischer Schnörkelschrift auf dem feucht geborgenen Avers. Ein Orakel!, dachte ich, seifiges Schaumwasser spuckend, ein Orakel, dieser mysteriöse Fund, und ekelte mich. War das die Antwort auf die Eingangsfragen?

Quer durch das matte Hirn geriet torkelnd eine polyphone Erinnerungsschleife aus verquasten Lektüren in Gang: War ich, wie ich volltrunken so dastand mit dem saugend geborgenen Schatz, dessen Herkunft ich vage erinnerte, der unter mir auf der Straße in 10000 Metern Tiefe irgendwo liegen gebliebene, von einem schwarzen Männerstiefeltritt gekappte Schwanz eines Hundes aus Henri Michaux’ Gedicht Qui je fus, Wer ich war, leichterdings für eine Zigarre (oder Schlimmeres) zu halten? War ich das? Oder sollte ich es hier und jetzt werden, indes sich eine Warteschlange im Korridor gebildet haben würde, die bloß des entscheidenden Kapptrittes harrte? Die Zottelplica im Spiegel sprach dafür. Aber: Wie wird man denn, die man schon ist, wörtlich: das, was man schon ist?

Halb-Koan hin oder her, ich fühlte mich delphisch. Im dürren Kalkgässchen meines schwebenden Skeletts trafen jetzt Białoszewski auf Nietzsche, die Zeugen Jehovas auf Meskalin – eine Schraube zu viel für diese unmenschliche Umgebung, das katatonische Himmelblau der grundlosen Höhe und sein leeres Gaffen in die Gaslosigkeit oberhalb. Ich spuckte. Erneut in ein Luftloch gefallen, vergaß ich augenblicklich alle Metaphysik. Als ich aufsah, war in dicker Druckschrift gestreckt neben mir zu lesen: WASTE BIN. Die zwei Wörter stürzten tief in den Hirnabgrund hinab und zerschellten an einem Kliff, das als letzter Halt in mein tumbes Bewusstsein hineinragte: Wer in Teufels Namen spricht da, wer spricht sich da in meine undurchschlafene Höhennacht hinein, welches doppelte Ich sagt spiegelverkehrt „bin“ an meiner Statt? Wer duzt mich hier oben auf Westfälisch?

Ich musste an Louis Wolfson denken, den psychotischen Sprachenstudenten, Englisch-Hasser und unglücklichen Lottomillionär, dessen Fall Deleuze in Kritik und Klinik beschreibt. An jenen Wolfson, der Wörter – sämtliche Wörter, die ihm unterkommen, ganz gleich welcher Herkunft, banale, banalste des Alltags, systematisch-automatisch-echomatisch in mehrere Sprachen zerkleinert, bis ein Wort wie das englische „early“ etwa über „Uhr“, „Ohr“, „heure“, „freundlich“, „friendly“ translingual mäandernd und unerwartet zum Neologismus „urlich“ mutiert. „Urlich“ ist Wolfson zufolge dem Englischen einfach abhanden gekommen.

Womöglich nur deshalb – aufgrund solcher Art Verluste – erschafft man als zum Neologisieren geneigte Dichterin etwa Worte wie diese aufs Neue und nicht selten eine eigene Etymologie dazu. Dabei wirft man Wörter zusammen, verschachtelt, und kann gar nicht anders, als überall die Franz Monschen „Wörter voller Worte“[2] zu sehen und zu lesen. Oder Worte voller Wörter, wohl eher in diese Richtung, denn das Kleinere steckt hier im Größeren; Worte voller Wörtchen und voll herbeigezerrter Herkunft, die vor der poetisch-schizoiden Sprachlupe gewaltig groß werden, manchmal bedrohlich; die sich in die Zunge verbeißen und diese nicht loslassen, ehe sie sie nicht mittels aller ihr verfügbaren Zungen von vorne bis hinten malträtiert haben; Wörter, die wie Zuckerrohr immer wieder und wieder durch die polylinguale Presse gejagt werden, bis auch das letzte verwertbare Tröpfchen aus ihnen geronnen, das Mark völlig zermatscht und der Wortstock bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt wurde. Aber der Saft, dieser zähe Saft daraus, er schmeckt mir. Selbst wenn er mich angreift. Selbst wenn er beim Roden im Wortgeröhr den Rücken verkrümmt – den mit dem Mark darin über dieser Luftloch-Spüle.

Zeige dich als die, die du bist, werde sie, machte ich mir Mut, den mir zugefallenen Satz auf einmal ernstnehmend, öffnete die Tür, ging mit tiefen Augenringen gebeugten Kopfes an drei Dutzend anderen schläfrigen Augen vorbei und auf meinen Platz in Reihe 53 zurück.

Die Maschine landete. Mark und Tier und Seele sammelten sich wieder.

2 What’s in a name (Selbstporträt mit Wörtern)

Mein Name ist „Hell-wie-der-Tag“. Seit ich in Deutschland eintraf, nennt man mich so: „Dagmar“ – mit diesem einreisebehördlich-einbürgerungsmäßig im Lager Friedland amputierten A-wie-Anfang, oder vielmehr ohne ein solches, und bei diesem Männernamen, auf Ostwestfälisch auch „Dachma“, und damit in der Tat so, wie jenes Grabmal für die Himmelsbestattungen bezeichnet wird, wörtlich übersetzt als „Turm des Schweigens“, in dessen Mitte die Zoroastrier ihre Leichen einst den Geiern zum Fraß vorwarfen, um dann obenauf die knöchernen Überreste zu verbrennen. Auf Polnisch bedeutete „Dachma“ vielleicht ein Schützendes über dem Kopf, etwa „Dach-hat“, also ein tragbares Asyl für die aus der „Zone“; nämlich aus einer parano-sowjetischen des Generals Karuzelski – so ähnlich hieß er doch, bloß dass Jahre, „Jaru-“, an ihm hingen, von mir etwa sechs an der Zahl. Er hatte viel zu viel Geld für die junge Geisel erhalten, ganz „zèle“. Diensteifer bis zum Drehwurm.

Und so drehte dieser Dunkelcaca-d’oie-gekleidete Jahrekaru-zèl’ski mit den opaken Maulwurfsprismen und seinem Holzpinocchiokieferchen meine zerbrechliche Fortuna auf dem sozialistischen Sitzkarussell am Rande eines Spielplatzes namens Geschichte. Daselbst baumelte ich zwischen Justynka und Paweł kurz kopfüber vom hoffnungsgrünen Teppichstange. Dann schnellte etwas, riss und sprang im Zeitstrahl, im Schicksal. Ein bisschen „Anschwung“, lernte ich bald, war, was Jaruzielsko, mein „Grünjähriger“, Turm-des-Schweigens-hell-wie-der-Tag, die jetzt am liebsten als gefiederte Indianerin ging (- das „I-Wort“ noch in weiter Ferne -), nolens volens mitgegeben hatte. Er schubste sie just an der Stelle an, wo bald ihr Köcher am Rücken anliegen würde und zugleich so fest, dass sie nur unter Blutergüssen über zwei Grenzen davonkam.

*

Es war einmal, nieomal, nieniemiecki. Das ist die erste Zeile eines ungeschriebenen Rondells. Ich harre nicht aus im Land und geh ihm fremd, sagte ich gern zu Barbara Köhler[3]. Vater harrte nicht aus im Land und ging ihm fremd. Ich folgte, später, kurz vor dem Maulfall.

Und ich werde nie vergessen wie das war, ich stand da siebenjährig bei diesem Kindergeburtstag in einem abgelegenen Kaff Ostwestfalens, etwas mit „-kamp“ oder „-hausen“, dem Adolf Hitler einst trotz Schrumpfbevölkerung die Stadtwürde verliehen hatte, wir waren vielleicht zehn an der Zahl – plus eine Mutter samt ihrer auf LSD hängengebliebenen Schwester, die die Spielregeln vorgab. Es ging darum, ein mehrteiliges Kompositum zu erraten, es aus einem vielstimmigen Kinderkanon herauszufiltern, dessen jede Stimme einzeln ein- und dieselbe Silbe so lange zu wiederholen hatte, bis das vorgegebene Wort gefunden und richtig zusammengesetzt worden war. Welch eine Angst vor dem Sprachversagen mich befiel, als ich begriff, was es zu tun galt, zumal ich ja kaum Deutsch verstand und ahnte, dass ich das zu erratende Wort gar nicht kennen würde. Und noch bevor ich puterrot anlaufen konnte, prasste es über mich herein. Ich wurde zum ersten Rateopfer: güns / ab / güll / er / ge / bund / steu / setz / ver / heit / bau / sen / ter / gig / tum / güns / ab / güll / er / ge / bund / steu / setz / ver / heit / bau / sen / ter / gig / tum usw.

Der Kanon mutierte zur Kanonade: Neun Kinderstimmen schossen mit deutschen Silben direkt auf mein stolpriges, dürftiges Herz; eine schier ewig andauernde Marter. Und ich: Sebastiana, himmelnd von Silbenpfeilen durchbohrt. Ein linguistisches Drama – meines, eine Tragikomödie von und mit Kindern. Und niemand hilft, niemand sagt vor. Mutter Dingsmann selbst kostet grinsend das stumme Versagen der Fremden aus. Dann schießt es plötzlich wild aus mir heraus:

zez gienz aperti stojfer kungsbauge! – bauge? – „FALSCH!“ Nie to? Może tak: apstoj tigins bałge gungs ersezfer ba- e erbałgez ststojtigins ferbabagung –f „FA-HAHALSCHSCH!“

Das Gelächter hallt bis in meine Gegenwart nach. Das Pollackenschwein weint. Die Pollackensau heult.

Das gesuchte Wort war übrigens von der Sorte „E-le-fan-ten-knie-haut-run-zel-fält-chen“. Doch es fühlte sich so brutal – in seiner Unverständlichkeit so brutal an, wie „Steuervergünstigungsabbaugesetz“.

Bis heute kann ich das Deutsche nicht erraten.

Der Dichter Marcel Beyer fragte mich wohl darum einmal zurecht, als wüsste er von alldem: „Frau Kraus, in welcher Sprache schreiben Sie eigentlich?“ Ich höre das und identifiziere-seziere prompt, jage den Vornamen des Fragestellers durch meinen Wortwolfson: Marcel, marce marcer, Kreolisch „schlendern“ – und schon sehe ich ihn ziehen, den Troubadour, den Vaganten, dann mögliche Wortgesten sämtlicher Marcel-Marcelles samt harcèlement, dann tir incessant destiné à ne laisser aucun répit à l’ennemi, dann ein Törtchen, duftend, auf „Ma-“ – tlen, ich atme auf, schließlich: die totale Zersetzung, ein Schwimmen na manowcach mit Stachura – nur antworten kann ich nicht. Ist denn meine Sprache kein Deutsch, will ich fragen. Das klingt ja, als wäre sie unheilbar. Sagen Sie, sehen Sie etwa, will ich fragen, die alten Silbenpfeile in mir stecken und rosten, während ich wie eine Heilige vom Marterl blutend lächle?

*

Sebastiana-Turm-des-Schweigens-hell-wie-der-Tag ist neun Monate vor dem Kriegsrecht in Polen geboren als „Dagmara Elżbieta“. Bitte horchen Sie auf die polnisch-katholische „Elżpietà“, die mitschwingt und als die sie sich naturgemäß inszeniert. Sie kam aus Kuhlmannstadt-Schefflerstadt als sogenannte „Spätaussiedlerin“ und damit zwar deutlich an Nationalbewusstsein behindert, doch an litauisch-weißrussisch-ukrainischen Liedmaßen reich, als spätes Kriegsopfer – oder sollte ich sagen “Weltkrieg sei Dank“? – in ein hessisches Lager der Zukunft namens Friedland.

„Aufwiedersehen!“, „Aufnimmerwiedersehen!“, riefen, das Wort rhythmisch freudig singend, der unbeschafsfellte Pollackenschweinehirt der Lagerverwaltung und seine Gehilfin hinter ihr her und hießen sie ziehen. „Goethetak“ sagte Elżpietà-Sebastiana-Turm-des-Schweigens-hell-wie-der-Tag, die auf Deutsch in Wahrheit lediglich das Wort „Zitrone“ kannte, und stellte sich vor; und stellte sich vor, wie es wäre, würde sie eines Tages wissen, wer sie ist – geworden, wer sie war und was. Wie freudig schüttelte sie Hände! Und sagte wieder: Goethetak! Und erklärte dem freundlichen Dichtergott der Deutschen, mit dem sie sich nur eine Silbe teilte (ein Meer): Ich pollackiere. Ich pollackiere das Deutsche, poliere es auf; kolonisiert, polonisiere ich zurück. Ich pollagiere nach Dir, Deutsch.

3 Deutschsehen

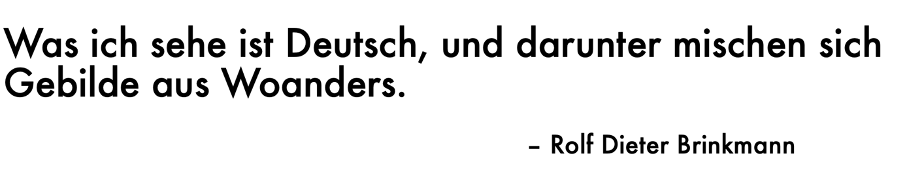

„Was ich sehe ist Deutsch, und darunter mischen sich Gebilde aus Woanders.“

So beschreibt der Dichter, Fotograf, Hörspielautor, Collagenmacher, Übersetzer aus dem amerikanischen Englisch und Französisch-Oberflächenübersetzer Rolf Dieter Brinkmann (1940–1975) in einer im Werkrahmen relativ marginalen Notiz seinen Zugriff auf die Sprache, auf das Deutsche. Für mich ist dies ein programmatischer Satz, obwohl ich vergessen habe, wo ich ihn abschrieb; und ich fühle mich ihm verbunden. Womöglich fasst er weniger Brinkmanns Schaffen in seiner intermedialen Gänze und Vielfalt, als dass er sich in eigener Sache eignete, poetologisch zu greifen, was man sich unter einer translingualen, deutschbasierten Schreib- und Sehpraxis vorstellen könnte.

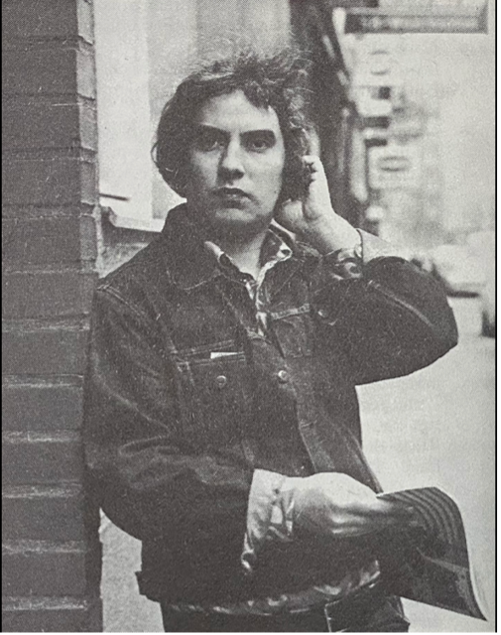

Aber was genau sieht Brinkmann? Wie „sieht“ er Deutsch und was bedeutet es, „Deutsch zu sehen“, um zunächst nach dem ersten Satzteil zu fragen. Wie lässt Sprache sich, da hier abstrakt (und mit leicht schräg liegendem Verb) in Bezug auf die intrikate Spracherfahrung eines Dichters bezeichnet, sehen? Meint Brinkmann das „Deutsch sehen“ bei Betrachtung eines konkreten, mit deutscher Dichtersprache beschriebenen Blattes, eines eigenen vielleicht, um das darauf gesehene Deutsch, pars pro toto, als „Deutsches“ zu begreifen? Der Kontext des Satzes bleibe außen vor, auch weil ich die Fußnote ja verlegte: Brinkmann sieht Deutsch; sieht Deutsch, wie einer rotsieht: „Deutschsehen“ ist jetzt ein Kompositum. (Und wer den Dichter hörte, das am Rande, weiß, dass er tatsächlich und nicht selten rotsah, wütend – wie Sprachaufnahmen dokumentieren – durch die Stadt raste, um dabei, vor lauter Galle schier gelbsehend, auf seinen dreckigen „gelben Kölner Himmel“ zu schimpfen!) Wenn Brinkmann „deutschsieht“, schaut er weder mit Zorn, noch mit Ekel oder Lust. Die Sprache springt ihn an; er muss sie nicht lesen, nicht dekodieren, nicht bedenken; er muss nicht scharfstellen, nicht fokussieren – im Gegenteil: An den Wänden seiner Stadt, auf ihren Schildern, Tafeln und Werbeplakaten sieht er Deutsch, während er, wie auf jenem berühmten Autorenfoto (s. unten), so vor sich hinsieht, halb träumerisch, halb abgelenkt oder fast gleichgültig, da sie zu ihm kommt, seine Sprache, und sich ihm aufdrängt, indes er deutlich nichts tut, um ihr entgegenzukommen. Das lese ich aus dem Satz; ganz von selbst schlucken seine Augen Sprache, schlucken Deutsch.

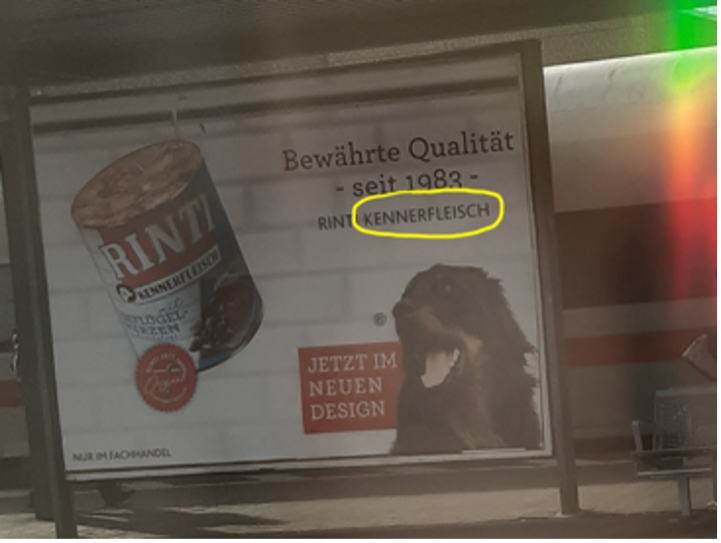

Mit Brinkmanns Satz im Kopf fuhr ich kürzlich durch die Gegend und machte die Erfahrung eines „Deutschsehens“. Und bei diesem „Deutschsehen“ – hier immer noch als Kompositum zu denken –, das sich der Wortanlage nach gern mit einem leicht prophetischen Moment schmückte, traf ich auf ein höchstseltsames deutsches Wort. Ich liebe seltsame deutsche Wörter, besonders solche, die sich – erneut mit dem unlängst hochbetagt verstorbenen Dichter Franz Mon – als „Wörter voller Worte“ entpuppen. „Wörter voller Worte“, die, einmal aufgegriffen, andere, beispielsweise ältere Wörter aus der Reserve locken oder neue, junge zu generieren vermögen. Wörter wie Steinbrüche oder Sprungbretter.

Allerdings entdeckte ich nicht nur ein irgendwie fabelhaftes und anziehendes, aber zugleich auch ein durchaus Ekel erregendes Wort, gesehen auf einem Plakat, das ich flüchtig auf einem der Durchgangsbahnhöfe meiner Pendlerinnenexistenz zwischen Strasbourg, Frankreich, wo ich lebe, und Berlin, wo ich am Folgetag meiner Reise vortragen sollte, erspähte. Ich hatte gerade Zeit genug, meine Kamera zu zücken und hielt im Vorbeifahren diese nunmehr zum Textanlass erwachsene regenbogene „Epiphanie“ fest:

Kennerauge, Kennerblick, Kennertum, Kennerschaft, Kennerkreise, deklinierte ich, auch das „Kennerchen“ Goethes und die Kennermiene kannte ich, und das Wort kennerisch – und man setze Letzterem gleich einen Floh ins Wort und „fle“ ein: kenner-fle-isch, Kennerfleisch – das kannte ich noch nicht. [Hier eine Trigger-Warnung für Vegetarier·innen.] Das hier ready-gemachte Kompositum KENNERFLEISCH besteht aus einem zunächst unscheinbaren Plural für den Sachverständigen, den Insider, Experten, den Genießer, stets männlich, der auf einen (in mancherlei Zusammenhängen biblischen) Singular hinausläuft. Ambig ist das Wort in seiner Struktur, allerdings anders doppeldeutig als das andernorts einst vorgefundene, aufgrund der grammatischen Verfasstheit ähnliches Befremden in mir auslösende Wort „Herkunftsschokolade“: „Kennerfleisch“ könnte neben seiner vordergründigen Bedeutung eines vorgeblich köstlichen Gemenges aus tierischem Muskel- und saftigem Zellgewebe für „Kenner“ auch dasjenige von einem oder mehreren (und jetzt: sowohl tierischen als auch menschlichen) Kennern gemeint sein, das hier, durch den Wolf gejagt, in Dosen feilgeboten wird. Ein Fleisch Eingefleischter. Für Eingefleischte.

Und auch ich darf ja gewissermaßen in der Rolle einer Kennerin schreiben, einer Connaisseurin der deutschsprachigen Poesie der Gegenwart, die ich offiziell an einer deutschen Universität mit Fokus auf Prozessen unterrichte. Hier also dieses etwas abgehechelte, übertragenermaßen lächelnd-zähnebleckende Selfie, the Portrait of the Dichterin als nicht mehr ganz junge Kläfferin (claeffare kommt etymologisch vom „Schwätzen“), ein Bildnis, das ich vom Michaux’schen Zigarrenhundeschwanzstück aus Qui je fus ‘hochergänzte’ in die halbwegs nimbische Sprechblase, die da fragend in der Luft hängt mit damokleischer (– damofleischer – das für den Augenreim!) Drohgebärde. Ich unterwerfe mich ihr hündisch und setze rasch zu einem Sentenzversuch an: Poesie ist das Kennerfleisch der Literatur. Und als „Kennerfleisch der Literatur“ ist die Poesie ein Herzstück: das Beste, was die Literatur zu bieten hat; denen zu bieten, die sich auskennen und sich routiniert (und wie es sich gehört!) zu delektieren wissen.

Man sagt es, man hört: Die Poesie sei die Königsdisziplin der Literatur. Sie ist auch eine Königinnendisziplin und feminin, oder König·innendisziplin, mit Gender-Hiat, aber ohne festes Genre, stattdessen versehen mit einem migrierenden: PoeSIE, PoeER, PoeES, PoeSIER, PoeXIER. So könnte auch das von mir unterwegs deutschgesehene Wort Kennerinnenfleisch KENNER·INNENFLEISCH heißen. Im Feminitiv des Kompositums bzw. gegendert kehrte sich das Innere derart nämlich nach außen, das wilde Fleisch, das sogenannte „stolze Fleisch“ des Kennenden käme zum Vorschein und stülpte sich über das andere als überschießendes Gewebe – wenn man so will, ein provisorisches Analogon für die Dichtung im Zuge ihrer aus einer versteckten Mitte heraus prozessierenden Wucherung. Denn nicht außen, nie auf oder an der Oberfläche liegt die Poesie, sondern immer in irgend tieferem Inneren, aus welchem heraus es sie zu bergen oder herauszuoperieren gilt. Und dies trifft selbst, meine ich, auf eine Poesie der Oberfläche zu; auf die Poesie des sichtbaren Gegenstandes und seiner Beschreibung. Es muss dichtend geschält und gepult werden. Es muss tief ins Fleisch gehackt werden der Dinge, um zu ihrem Kern vorzustoßen und das dort Gefundene in Worte zu verwandeln. Und sie verschließen sich ja dennoch, die Dinge, und die ihnen zugehörigen Wörter.

4 Kennerfleisch

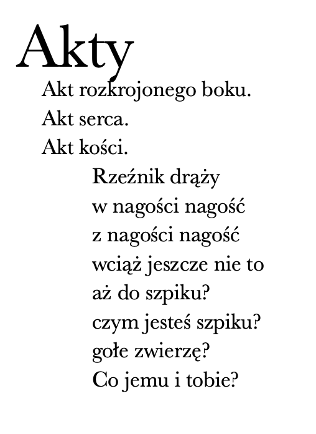

Dichter in dürftiger, weil sozialistischer Zeit, dessen polnischsprachiges Warschauer Werk ich mich übersetzerisch seit über einem Jahrzehnt widme, um es bei Urs Engeler zu veröffentlichen, vergleicht Miron Białoszewski sich in „Akty“, „Akte“, das ich jetzt in Gänze zeigen möchte, einem Fleischer:

Białoszewski ist ein Kennerfleischer. Er weiß einerseits und naturgemäß, was gut ist für seine Poesie, welche Syntax, Wörter, Rhythmen, Versordnungen, Zitate, andererseits treibt er es auf die Spitze: „Marność nad marnościami i wszystko marność“ des Predigers Salomo klingt hier per Assonanz ebenso an wie Rembrandts Geschlachtetes Rind oder Francis Bacons Figure With Meat bildlich zugegen zu sein scheinen.[1] Białoszewski ist ein Blößenkenner, der ins Mark der Dinge vordringt und schaut ins Mark der Sprache, die er in der Kennerfleischerei seiner linguistischen Poesie auf das Dichterische hin auslotet. Übrigens heißt hier in der aktuellen Übersetzung nicht mehr, wie noch zu Anfang: „Was hat er mit dir?“ Oder wörtlich: „Was ist Euch beiden?“ Was habt ihr (bloß)? Sondern: „Was suchst Du da?“ „Was noch, da nichts mehr da ist?“ Wohin schlägst Du Dich jetzt noch, da alles auseinandergenommen und zerlegt ist, das Herz, tot, offen liegt, in Stücken. Ergo: Erkenne Dich selbst. Und zu erkennen bleibt nur das – das bist Du. Białoszewski scheint zu zitieren:

5 Siglen, Singlen

Vom skelettierten Tier, vom ausgeschlachteten Rinds- und Wortakt noch einmal zurück zu Rinti: Die Wortneuschöpfungen des apokryphen und von mir bewunderten „Rinti“-Dichters, wie ich ihn nennen möchte, eines Dichters für vage Deutschseher und Deutschseherinnen, die mit post-brinkmannschen, das heißt wild herumschweifenden Augen alles Erdenkliche nach Poesie absuchen, erscheinen nicht in Wörterbüchern, allerdings sind sie auch nicht, soweit ich das überblicken kann – und hier die akute Inkommensurabilität vis-à-vis der bisheran genannten Dichter – in die Literatur eingegangen. Dabei gibt es neben den eingangs im Bahnhofs-Snapshot zu erspähenden „Kennerfleischherzen“ die wildesten Dosenwörter: In der pyramidalen Zusammenschau scheinen sie mir sogar eines Warhol, zumindest aber eines Tomatenwerfers würdig:

„Seniorkennerfleisch“ und „Juniorkennerfleisch“ (also wohl „Kennerchenfleisch“) wären dabei und insbesondere – man lasse sich bitte diese polyglotte, für mich ganz und gar poetische Kontamination einmal auf der Zunge zergehen – hier im atmosphärisch geschwärzten, vergleichenden Close-Up: „Singlefleisch Kennerfleisch Sensible“:

In einer polyphonen, pseudo-schizoiden Leseweise à la Louis Wolfson könnte hier auch ein polylingualer, drei- bis viersprachiger Imperativ versteckt sein, gemischt aus Deutsch, Schwäbisch, Englisch und Französisch, vor dem Hintergrund des Altgriechischen, und sich explizit an Dichtende oder Übersetzende wenden. ¬– Ich gehe also wieder mit der seit Jahrzehnten ungelösten oder immer nur falsch oder provisorisch gelösten Übersetzungsfrage angesichts der einleitenden Miron-Zeile in einem Laden herum, dahinter Identitätsfragen, und siehe da, sehe Deutsch – „und darunter mischen sich Gebilde aus Woanders“: „Sing-le-Fleisch!“ oder, mit dem beliebten Schwaben-Diminutiv „-le“ (wie in „ich schwafele“): „single-Fleisch!“ So lese ich die gottlose oder vielmehr -götterlose, entfernt der paulinischen Zweiheit „Fleisch-Geist“ entlehnte Dosen-Adaptation der berühmten imperativischen Eröffnung Voss’scher Prägung, die da lautet: „Sage mir, Muse (eigentlich „singe mir, Muse“), andra moi ennepe, mousa“ – übertragen ins Deutschgesehene:

Single-Fleisch, Kenn-guru pur – bitte ohne A-Umlaut zu lesen und mit E, – extension! – Kühler Dichter“! Und die angesungene Muse kann in der Apostrophe des „Kühlen Dichters“, der in meinem virtuellen Ladenregal dem „Singlefleisch“ schräg gegenüber steht und jetzt hier als Beidose vor deutschsehenden Augen auftaucht, selbstverständlich nur die eine sein: Quirinus Kuhlmann, gebürtig auch er aus Vratislavia Silesorum, wie ich: f – äh, Sing-le-Fleisch, o kühler Dichter!, Hilf! dein Kühler Osttau kühle! / Sei Kühlmann Sudscher hitz, das Ost Nordkühlung fühle! / Sei Kühlmann mir in mir, ein Kühler Dichter

meinem Haus“[5] und kühle mir, so bleibt zu schließen, hier reimlich-deutschlich meinen Kennerrinti aus.

So weit, so kurz, der präparierte Kühlpsalter. Moment’Moment. Die KennerfleischURgurudose Kuhlmann-Kühlmanns antwortete in meiner Vorstellung nun darauf ja noch mit einem „Amen“, das da lautete: „Dichtet kleine Leckstellen.“ Gemeint sind: Seniorsinglekenner-fleischleckstellen, Juniorsinglekennerfleischleckstellen… Da darf überall die Zunge dran, die hechelnde Sprache, die Zungen-Sprache, język, und immer schön lecken. Aber ich single-schwafele hier derart vor mich hin und schweife ab. Doch auch das gehört ja schon Brinkmann zufolge zum Deutschsehen. Ich erinnere noch einmal an den Ausgangssatz aus seinem Werk:

„Mischen sich“ steht da. Das heißt zuerst ist das Deutsche da, als wichtigere, essentielle Komponente, da Basis des Gesehenen; und dazu mischt sich in einem zweiten Schritt etwas anderes in gewiss ungleicher Menge: Und genau diese Perspektive des Deutschen plus eines ihm unter- oder ein- oder beigemischten, womöglich eingewirkten Gebildes von, nein: „aus“ Woanders (– soeben illustriert in der Beidosenbeimischung –) ist, womit wir es zu tun haben beim Dichten. Und für mich ist dieses intensive „Deutschsehen“ als Synonym für ein Dichten in deutscher Sprache überhaupt – allerdings am Punkt seines Anlasses ¬– zu verstehen. Denn die Frage ist ja so oft: Wo findet sich „Inspiration“? Wo finden sich Wörter, wo Ideen? Sie liegen, lehrt Brinkmann, auf der Straße. Aber nicht nur. Analysieren wir dazu die drei deutschsehenden Blickrichtungen en détail:

Wenn wir uns Neues vorstellen, neue Bilder, neue Wörter, neue Bücher usw. Schauen wir nach rechts oben. Schauen wir nach links oben, wie Rintis Hund hier:

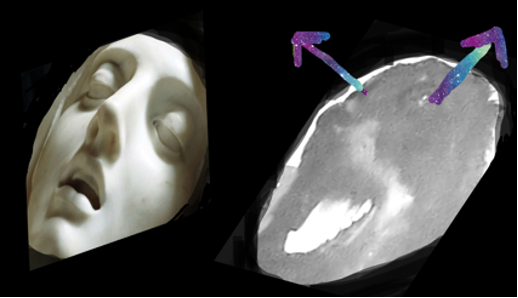

erinnern wir uns. Mit diesem Porträt einer gewiss nicht sibyllinischen Deutschseherin soll gesagt sein, dass bei einem „Deutschsehendichten“ wie ich es in der deutschsprachigen Gegenwartspoesie beobachte, rezipiere und selbst betreibe, im Zuge des Schreibprozesses das Gedächtnis befragt wird. Denn auch heutige Deutschseherinnen und Deutschseher frönen fernen Vorstellungen des Vergangenen und erinnern sich, ob progressiv wegschweifend oder nostalgisch-melancholisch fixiert, noch immer etwa an Kindheit. Manche Deutschseher·innen sind beim Deutschsehen, ob ins Kennerfleisch, Möchtegern-Augur·innen gleich oder nicht, regelrecht ekstatisch und manchmal derart außer sich, dass ihnen die Augen übergehen:

Deutschsehen ist, wie angesichts dieser Bernini-Theresianischen Parallele belegbar, mit Gewisshheit kein Deutschstarren. Es ist auch und keinesfalls ein tumbes Deutschgaffen, wo es Deutschsehen ist. Kein schieres Deutschstieren. Grobe Deutschgucker und Deutschguckerinnen gibt es allerdings auch; Deutschglotzer und Deutschglotzerinnen. Aber auch die Deutschschauer·innen sind zu fürchten, besonders die Deutschschauer (manche haben es mit dem Rücken) und die Deutschauer aus der Deutschau. Deutschau ist übrigens überall da, wo Fremdblütler ausgeschlossen sind. Doch am ärgsten und, wenn nicht zu verachten, so doch zu meiden, sind die schelmischen Deutschblicker und -blickerinnen. Anstatt „Was ich sehe ist Deutsch, und darunter mischen sich Gebilde aus Woanders“ lautet ihre Devise, in Abwandlung der Brinkmannschen und mit einer Prise des Raymond Rousselschen Verfahrens im zweiten Satzteil womöglich: „Was ich blicke ist Deutsch, und darunter mischen sich jäh wilde Dauspandas“. Kennerfleisch kann auch „Kennerheisch“ sein, Forderung oder Begehren nach Kenner·innenschaften. Oder „Kennelfleisch“. Ja: Oder Kennelfleisch. Diese Haarspalterei habe ich noch nicht in Erwägung gezogen. Ich versuche es mit einer lispelnden Vossianischen Antonomasie: „Die Poesie, das KenneLfleisch der Literatur“. Ein „Illtum“-Irrtum bahnt sich an und Jandlsche Kaprizen. Ob eine solche Hypothese gegen erstere abfällt, lässt sich noch nicht entscheiden. Sie ist aufgrund der drei L schwerer auszusprechen, aber das ist nicht ihr Hinderungsgrund, so wie es kein Grund für diesen Text gewesen sein wird, das aufgefundene „Kennerfleisch“ in einem paraliteraturwissenschaftlichen Kontext wie diesem vom gleichnachnamigen Hugh abzuleiten. „Kennelfleisch“ stammte von dem im Mittelalter genutzten „Kennel“, einem Zwinger, und meinte vielleicht ein allzu contrainte-dichtes oder per Vers oder Reim streng gebundenes „Zwingerfleisch“. Aber: Poesie ist nicht das Quenellefleisch der Literatur.

Auch keines à la M’bala M’bala. Die Dichterin Odile Kennel, aufgrund des Namens keine eingefleischte Kennerfleischerin, sondern vielleicht eher eine ausgefreischte (-fuchste!) Kennelin der Ritteratur, entscheidet sich, klüger als ich, angesichts des Wesens von Poesie, die Tiere zu befragen:

Tiere zu fragen

Fragen zu Tieren

und Tiere zu Fragen

zu Flugscharen von

schartigen Schaben

Schabernack treibenden

Staren, treiben

windige Winzlinge

ins Auge oder sind das

Flusen, Pudelmuster

auf Blusen, schon

wummern Hufe

an Schläfen, zähl

Schäfchen, zähl

wolliges Dasein

auf Deichen, in Teichen

Schalenweichtiere

und Schnabeltiereier

im Lolch, Molche

besing, besing solche

die schweigen, Zwei-

seitentiere, weiche

Korallen, und Quallen

vergiss nicht, die

auch Durst haben

Mondfische, Woll-

schweine, eigentliche

Eulen, Chako-Pekaris

Okapis, Gorgonen

polternde Drohnen

und jetzt die Fragen:[6]

czym jesteś szpiku

gołe zwierzę

co jemu i tobie?

Aber was sagte wohl der Gangwolf zu Mirons Eingangsfragen?

Goethetak, Gangwolf!

6 Der Gangwolf oder Soethe in Gernsheim (Uprilke ist der coolste Mans-

cher)

Wir wussten nichts von seinem Haupt. Nichts von

dem erhabenen Haupt. Sein Ungeheures war uns

unbekannt. Der Kopf blieb uns verborgen. Ein Tor

-so nur, und umbemannt. Unbemannt. Umbenannt.

Wie etwas Unbeschreibliches war er uns fremd:

aus anderer Zeit, die Jacke auch; und ungekämmt

wie Wesenheit, geprägt von dieser irgend unnah-

baren Würde. Verschlossen Was, das unergründet.

Doch Aura: Ja!, schoss auf als Größe; ein Quell des

Lebens strahlte stark. Verhalt gleichwohl, die falsche

Gänze, erinnerte, antik fast, an Apoll. Sein Sein, das

Haar, die Haltung – niken; Mysterium wars, das ihn

erfüllt. Wie unerwartet kühlt uns doch ein solcher

negativer Kopf. Entgingen Kenntnis: Haupt & Geist

die harten, harrte, entzogen noch, vorm Bahnhof

Gernsheim, Herrn W Punkt Soethes krollefeiner

blöndlich-kleiner, sicher altersloser Schopf. Die Kraft

jedoch, die unermessliche, sie schien geheimnis-

voll aus seiner Brust zu wehen: Sie zog uns an, sie

wollte, dass in nur zwei von drei Madonnenfarben

wir samt der vier der Knopfesaugen sie besehen.

Da sahn wir uns in Abbildgier; und blickten nicht

aufs Original; auch Ahnung keine von dem Haupt

der Seele. Stattdessen räuspert sich die gang-, die

rattengraue Bahnkrawattenmahnerkehle. Flicht

Adam ihm denn ‘sKnotenworgen? Es bahnt sich –

menno – gar nichts an. Schlicht „Morgen“, ruf’ ich.

Ennet: „Morgen!“ Und glotze ins Gigantenlicht.

[1] Miron Białoszewski, M’ironien, Polnisch und Deutsch, übers. u. hg. von Dagmara Kraus, Schupfart et al., Urs Engelers roughbooks, no 054, 2021, S. 44-45.

[2] Franz Mon, Wörter voller Worte. Texte 1983–1998, Spenge, Klaus Ramm, 1999.

[3] Barbara Köhler

Rondeau Allemagne

Ich harre aus im Land und geh, ihm fremd,

Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,

Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt;

Ich harre aus im Land und geh ihm fremd.

Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,

Will ich die Übereinkünfte verletzen

Und lachen, reiß ich mir das Herz in Fetzen

Mit jener Liebe, die mich über Grenzen treibt.

Zwischen den Himmeln sehe jeder, wo er bleibt:

Ein blutig Lappen wird gehißt, das Luftschiff fällt.

Kein Land in Sicht; vielleicht ein Seil, das hält

Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt.

[5] Vgl. den 10. Kühlpsalm: […] Du weist, wi hart es dir ergangen,

Als du vor mich das fleisch so libreich nahmest an.

Der grosse fall der Fleisches-schwäche

Hat, Libster Vater, mir ni weiter zugelassen.

(10. Kühlpsalm))

[6] Odile Kennel, https://www.lyrikline.org/de/gedichte/tiere-zu-fragen-11648